Il ceo Pierroberto Folgiero: «Un sistema dei sistemi applicabile a ogni tipo di scafo, anche in retris, capace di apprendere e comunicare. Cambieranno le connessioni acqua-terra»

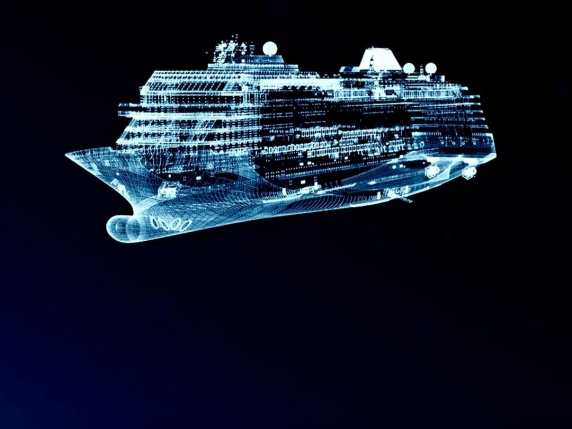

Un cervello da applicare alle navi già costruite o a quelle ancora da realizzare. Formato da una materia grigia che consente di apprendere ed evolvere nel tempo. In grado di socializzare, cioè di instaurare relazioni con il mondo esterno. Capace, insomma, di far evolvere una qualunque nave da «primate» a «Navis sapiens». L’ultimo avveniristico progetto di Fincantieri, uno dei maggiori gruppi cantieristici al mondo, con le sue 7 mila unità costruite in 230 anni di storia tra navi da crociera, militari e mezzi di supporto offshore, nasce dalla mente del suo amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, che lo ha presentato il 9 aprile scorso al Seatrade Cruise Global di Miami, Florida. L’obiettivo è l’asset servitization: trasformare un prodotto fisico (la nave) in uno smart product, grazie all’aggiunta di soluzioni digitali.

La collaborazione con Accenture

«Fincantieri sta evolvendo dal suo dominio tradizionale, quello fisico, fatto di scafi, impianti, cablaggi e sistemi di automazione, verso un dominio logico, quello dell’intelligenza digitale di bordo, che si costruisce a partire dai dati», spiega Folgiero. Per portare a compimento questa svolta digitale, è stata costituita nei giorni scorsi una nuova società, la Fincantieri Ingenium, partecipata al 70% da Fincantieri NexTech, motore tecnologico del gruppo, e al 30% da Accenture. Per il progetto Navis sapiens, Folgiero ha scelto un team multidisciplinare, guidato da un «uomo della Silicon Valley»: l’ingegnere Marco Sabatini, esperienza in STMicroelectronics dove ha studiato come emulare le funzioni del cervello con l’elettronica, poi negli Stati Uniti per otto anni, dove è stato chiamato come visiting fellow dalla University of California-Berkeley, e dove fonderà gli ST Berkeley Labs. Sabatini è oggi chief technology officer di Fincantieri NexTech.

Tre piattaforme

«Per progettare una nave occorrono molti anni», racconta Sabatini. «Poi viene allestito il cantiere, e da quel momento partono altri due anni per la costruzione: quando viene varata, la parte tecnologica legata ai servizi digitali comincia già a invecchiare. Da qui l’idea di un sistema che al contrario renda la nave sempre più sofisticata, grazie alla possibilità di imparare continuamente e arricchirsi». Tre sono le piattaforme tecnologiche su cui si basa Navis sapiens. La prima si chiama Foundational digital platform. «La possiamo paragonare alla materia grigia, quella che ogni bambino possiede alla nascita, quando ha sinapsi e neuroni ma non sa ancora niente», continua Sabatini. «E, come accade per un bambino che piano piano impara dal mondo circostante a parlare, poi a scrivere e a fare di conto, anche questa nave impara tramite le applicazioni (è questa la seconda piattaforma, la Application platform): per esempio quelle che ottimizzano le rotte o l’energia consumata, abbassano l’impronta di carbonio, aumentano l’efficienza o migliorano la gestione della manutenzione. Ma la cosa ancora più interessante è che questi concetti glieli posso “insegnare” via via che le nuove tecnologie si rendono disponibili».

I dati

Navis Sapiens dunque è un ecosistema digitale. Ma è un ecosistema aperto, in grado di «parlare» con le applicazioni esterne: con il porto, il cantiere, con i fornitori e tutti coloro che intendono offrire alla nave dei servizi. In che modo? Condividendo dati. Spiega l’amministratore delegato Folgiero:«Il sistema consente non solo di raccogliere i dati ma anche di trasformarli in informazioni utili, decisioni operative, comportamenti migliori della nave nel tempo. Questo impatta direttamente sulla spesa operativa, sulle emissioni e sul valore generato». Ed ecco che la nave sarà in grado di scambiare dati in tempo reale con l’ecosistema terrestre per comunicare l’arrivo nel porto o nel cantiere per una riparazione. Potrà inoltre condividere in modo anonimo l’anagrafica dei propri passeggeri, cosicché gli operatori turistici o di trasporto possano offrire gite nelle varie tappe. In termini tecnici questo concetto si chiama interoperabilità, nel caso delle navi da turismo marketplace. È questa la terza piattaforma, la Aggregation platform. Ed è proprio la capacità di aggregare dati «multidominio» che costituisce la novità assoluta di questo sistema (normalmente i dati di una nave sono organizzati in silos), e che guida l’ambizione di Fincantieri di trasformarsi da Physical vessel design authority, integratore di sistemi fisici, come motori e aria condizionata, a Digital vessel design authority, aggregatore di funzioni digitali anche di terze parti. È come il gioco del Lego, formato da tanti mattoncini con cui potenzialmente si può fare di tutto. Anche e soprattutto sviluppare nuove applicazioni.

Il varo

La prima «nave con il cervello» sarà varata a fine anno. La Navis sapiens utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per analizzare in tempo reale le condizioni operative e ottimizzare le prestazioni; i digital twin, gemelli digitali, per simulare il comportamento della nave in vari scenari, per esempio durante le manovre di attracco al porto. L’Iot (Internet oh things, internet delle cose) per convertire le grandezze fisiche, come carburante o aria condizionata, in segnali per il cervello grazie ai sensori piazzati sui vari apparati; e l’automazione avanzata per ridurre il margine di errore umano. Un progetto importante, destinato a divenire un nuovo standard, e che sarà offerto a tutte le navi progettate da Fincantieri, comprese quelle militari, ma che può essere anche applicato in retrofit a quelle già costruite. La prima nave con questo sistema a bordo sarà pronta entro fine anno. «Il 95% della cantieristica globale, quella non sofisticata, come le navi cargo, è andato a Oriente, nello specifico in Cina e Corea», conclude Folgiero. «In Europa è rimasto solo il 5%, che corrisponde alla navalmeccanica di altissima complessità: le navi militari, quelle da crociera e quelle specializzate da lavoro. Queste produzioni sono rimaste nel nostro continente grazie alla consapevolezza di dover integrare sullo scafo più tecnologia possibile. La nave, per noi, non è più solo uno scafo: è un sistema di sistemi. Occorre intrecciare sempre più le competenze navalmeccaniche con quelle ingegneristiche e tecnologiche».

Riproduzione: www.corriere.it